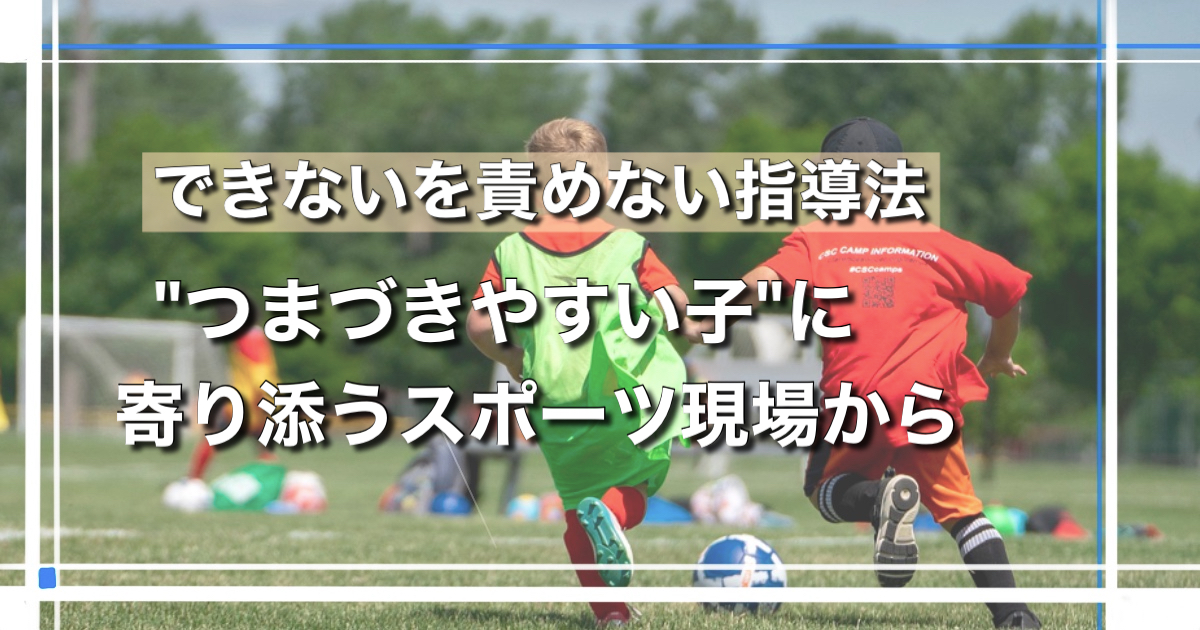

1. その子の「できない」に、どう向き合うか?

スポーツの現場で子どもたちと向き合っていると、「あれ、なんでこの子はこんなに動きがぎこちないんだろう」「すぐに気が散ってしまうな」と感じる瞬間があるかもしれません。

チームプレーがうまくできない。コーチの指示をすぐに忘れてしまう。ルールを覚えるのが苦手。あるいは練習中に急に泣き出したり、極端に静かになってしまったりする子もいます。

これは「やる気がない」「怠けている」とは限りません。むしろ、その子にとってスポーツのルールや動き方、対人関係がとてもハードルの高いものであることもあるのです。

この記事では、そういった「少しつまずきやすい子どもたち」に対して、どのような関わり方・指導方法ができるのかを考えていきます。怒るのではなく、責めるのではなく、寄り添う指導とは何か──そのヒントを、現場の経験を交えてお届けします。

2. 「困っている」のは子ども自身

文部科学省や厚生労働省の調査によると、小学校の通常学級には、何らかの学びづらさや行動上の特性を持つ子どもが10〜15%程度存在するとされています。

彼らは知的な遅れはないものの、集団のルールを理解するのが難しかったり、感覚の過敏さや鈍さがあったり、注意のコントロールが効きにくかったりすることがあります。

これらの子どもたちは、自分の努力不足ではなく「脳の働き方」に違いがあるため、行動や学習、そして運動の場面でも困難を抱えやすいのです。

ただし、本人たちは“好きで困っている”わけではありません。実は一番苦しんでいるのは、その子ども自身なのです。

スポーツの現場では「できて当たり前」「みんなと同じ動きができること」が求められがちですが、それはすべての子どもにとって平等なハードルではありません。その子の特性を知らないまま、結果や態度だけを見て「やる気がない」と決めつけることは、かえってその子の可能性を閉ざしてしまう危険があります。

3. 子どもを「困らせる子」と捉えない視点

スポーツ指導において最も大切な姿勢の一つは、「困っている子どもを困らせる存在として見ない」ことです。

例えば、練習中にすぐに集中が切れてしまう子がいるとします。周囲の子どもたちはしっかり話を聞いて行動しているのに、その子だけがボーッとしていたり、別のことを始めてしまったりする。

このとき、怒鳴って叱るのは簡単です。しかし本当に必要なのは「なぜこの子は集中が続かないのだろう?」と考える視点です。

- もしかすると、周囲の音が気になって集中できないのかもしれない

- 指示の言葉が複雑で理解できていないのかもしれない

- 体を動かし続けることで、自分を落ち着かせようとしているのかもしれない

その子を「困らせる子」ではなく、「困っている子」と捉える視点。それが寄り添う指導の第一歩です。

4. 実際の対応:できないを責めず、工夫で支える

私の指導現場では、以下のような工夫を取り入れることで、「つまずきやすい子」が安心してスポーツに取り組める環境づくりを意識しています。

■ 指示はシンプルに、視覚化も活用

言葉だけの説明では理解が難しい子には、ホワイトボードに図を描いたり、実際の動きを見せたりすることで理解を助けています。必要があれば、個別に声をかけて確認もします。

■ 小さな成功体験を積ませる

難しい動きや複雑なルールを一気に教えるのではなく、まずは「これならできる」という小さなステップを作ります。そしてできたときには、大げさなくらい褒めます。

「できた」「認められた」という経験が、子どもの自己肯定感を高め、やる気にもつながります。

■ 周囲の子どもにも「多様さ」を伝える

ときには周囲の子どもたちにも、「みんな、得意なことも苦手なこともあるよね」ということを伝える場面を作ります。

仲間との違いを理解できるようになると、「どうしてこの子だけ特別扱いなの?」という不満も生まれにくくなり、むしろ支える側の意識が育ちます。

■ 失敗しても、怒らず一緒に考える

ミスやトラブルが起きたときには、「どうしてできなかったの?」ではなく、「どうすれば次うまくいくか、一緒に考えよう」と声をかけます。

責められない安心感が、次のチャレンジにつながっていきます。

5. 指導者と保護者ができること

指導者と保護者が一緒に取り組めることも多くあります。子どもたちの「得意」「苦手」「こだわり」について情報を共有することで、連携した支援が可能になります。

例えば、

- 家での様子をコーチに伝える(疲れやすい・音に敏感・初めての場所が苦手など)

- 指導者が工夫していることを保護者に伝える(ほめ方、順序立てた指導、個別対応など)

こうした連携は、子どもにとって「どこでも同じ安心感がある」という感覚を作り出します。

また、保護者も「なぜうちの子だけできないのだろう」と思いつめすぎないことが大切です。子どもにはそれぞれ成長のタイミングがあり、みんな同じスピードで進むわけではありません。

指導者も「全員が同じ動きをできること」を目標にするのではなく、「その子なりの成長を支える」ことを目指す姿勢が必要です。

6. まとめ:子どもの「今」をまるごと受け入れる指導へ

スポーツは本来、子どもたちが「楽しい!」「またやりたい!」と思える場であるべきです。

一方で、集団の中でどうしても目立ってしまう“つまずきやすい子”に対して、大人がどんな関わり方をするかで、その子の未来が大きく変わる可能性があります。

叱られる経験ばかりでは、自信を失い、スポーツそのものを嫌いになってしまうかもしれません。しかし、できたことを一緒に喜び、つまずきを一緒に乗り越えてくれる大人がいれば、子どもは必ず前を向いて進みます。

「できない」には、必ず理由があります。

「できるようになる」には、信じて待つ姿勢が必要です。

指導者も保護者も、その子の「今」をまるごと受け入れ、小さな一歩を一緒に踏み出していく──それこそが、責めない優しい指導の本質だと私は信じています。

【関連記事はこちら↓】

コメント