1. はじめに──急変する天候と部活動の現実

近年、日本の気象は明らかに変化しています。

線状降水帯による局地的な豪雨、突風、急激な気温上昇。かつては「台風=年に数回の大きなイベント」だったものが、今や毎年のように全国各地で甚大な被害をもたらしています。

その中で、部活動やクラブ活動の現場は、しばしば難しい判断を迫られます。

「警報が出ているが、練習はできるか」

「大会直前だし、多少の雨風ならやろうか」

「この程度なら昔はやっていた」

しかし、こうした“昔の感覚”が、今の気象状況や社会の常識に必ずしも通用するとは限りません。

2. 「こんな天気でも練習していた」美談の危うさ

私自身、高校・大学時代には、台風接近の中でも練習に行った経験があります。

電車が遅れ、道路は冠水、それでも「練習する」という空気感。

そして終わった後には「こんな中でも練習して、俺たちすごいよね」という妙な達成感が漂っていました。

当時はそれを“根性”や“覚悟”の証のように感じていましたが、今思えば危険極まりない行動でした。

もし移動中に事故があったら?

もし練習中に突発的な落雷があったら?

美談どころか、取り返しのつかない事態になっていたかもしれません。

美談化の裏には、「命のリスク」が潜んでいる──これは指導者になった今、強く実感することです。

3. 部活動の判断が難しい理由

なぜ、警報・注意報下でも活動を続けてしまうのか。そこにはいくつかの要因があります。

- 閉鎖的な文化:学校やクラブという閉じられた環境では、「外の常識」よりも「内部の空気感」が優先されやすい。

- 目標への焦り:大会前、レギュラー争い、技術向上など、指導者も選手も結果を求めるあまり判断が偏る。

- 過去の慣習:「自分たちの時代はやっていた」という先輩や指導者の経験が正当化される。

- 情報不足:最新の気象情報や危険度の把握が遅れる、または軽視される。

こうした要因が組み合わさると、外から見れば非常識でも、内部では「当然」のように危険な練習が行われてしまいます。

4. 命を最優先にするための判断基準

指導者として忘れてはいけないのは、「選手の命は一度失えば戻らない」ということです。

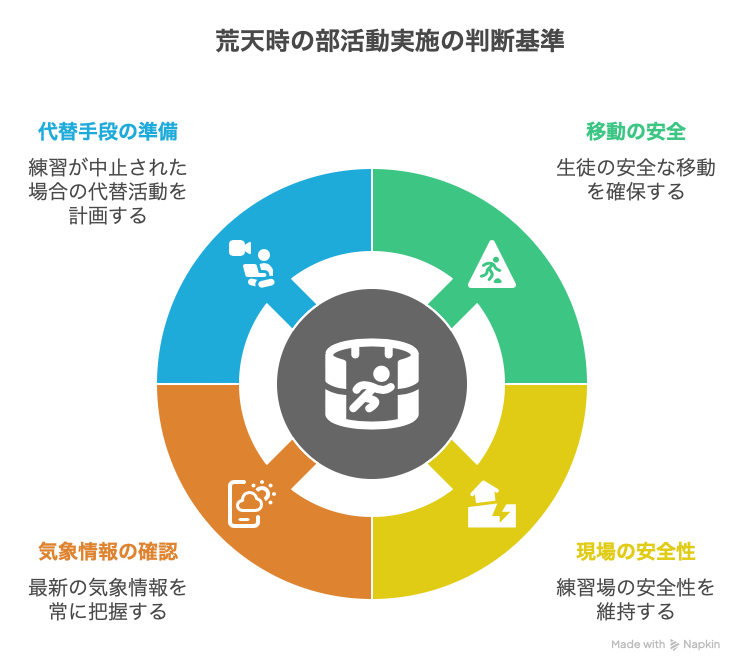

では、実際にどう判断すべきか。ここでは私が意識している基準を挙げます。

- 移動の安全確保

- 生徒が練習場に来るまでの道中に危険がないか(冠水、強風、交通機関の乱れ)。

- 帰宅時に安全に帰れるか。

- 現場の安全性

- 体育館やグラウンドの倒壊・浸水・落雷リスク。

- 屋内でも停電時の対応ができるか。

- 気象情報の最新確認

- 気象庁、防災アプリ、自治体からの避難情報を随時チェック。

- 「警報解除されたからOK」ではなく、その後の予報や警戒レベルも確認。

- 代替手段の準備

- 練習中止時のオンラインミーティングや自主練メニューの共有。

- 技術練習だけでなく、戦術理解や映像分析などの室内活動に切り替える。

5. 「休む勇気」が指導者の力量

強いチームや指導者は「やるべき時にやり、やめるべき時にやめる」判断ができるものです。

中止を決めることは、時に選手や保護者から不満を買うこともあります。しかし、それ以上に命を守る責任があります。

「休んだら弱くなる」と思うかもしれませんが、実際は逆です。

安全を確保できる指導者は、選手や保護者からの信頼を得られます。

その信頼こそが、長期的に見てチームの成長を支える土台になります。

6. 練習より大切なもの

部活動は、技術や体力を育てるだけでなく、「安全を優先する判断」を身につける場でもあります。

生徒たちにとって、指導者が安全第一の判断を下す姿は、将来社会に出たときの重要なモデルとなります。

練習はいつでもできます。しかし、命は一度失えば終わりです。

「一回の練習」より「一生の安全」。

この価値観を、部活動の文化として根付かせることが、私たち指導者の使命ではないでしょうか。

7. まとめ──指導者としての覚悟

- 気象警報・注意報時は、練習実施よりも命を守る判断を優先する。

- 移動・現場・帰宅すべてにおいて安全が確保できなければ活動しない。

- 「こんな天気でもやった」という美談は、命のリスクを見落としている可能性がある。

- 中止を決断できる勇気が、指導者の力量と信頼を高める。

部活動は、生徒や選手が人生の中で大切な時間を費やす場所です。

だからこそ、その時間が命を脅かすものであってはなりません。

天候の急変や災害のリスクが高まる現代、私たち指導者は命ファーストの判断を徹底しなければならないのです。

コメント